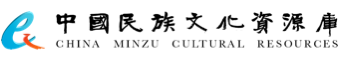

祭祖

节日里,按照鸣枪的传统习惯迎接客人

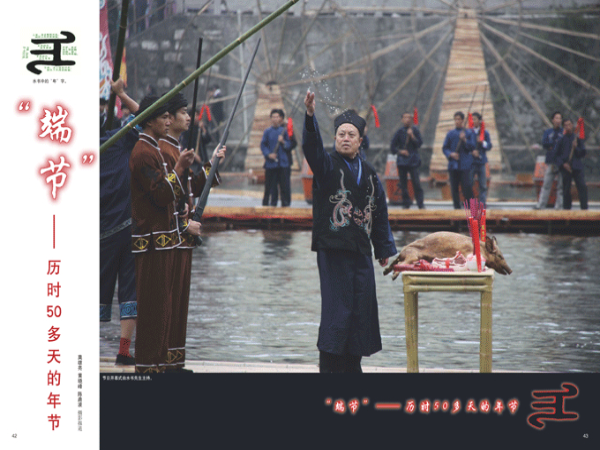

水书是水族的文字,用以记载天文、地理、历法等信息

节日盛宴,席间的“鱼包韭菜” 是祭祖仪式的必备之菜

端节即水族的新年,在水历十二月至次年二月(即农历八月下旬至十月上旬),每逢亥(猪)日过节。

端节从头至尾历时50余天,被称为世界上历时最长、批次最多、特色浓郁的年节。端节分批过节,是以血缘氏族为主要依据划分批次的,尽管后来融入了民族的地缘文化特征,但血缘氏族部落年节庆典遗风的特色依然浓郁。它是水族民间知识与民间文化集中传承的节日。

水族主要居住在黔桂交界地区的三都、荔波、独山、都匀等县市,有40多万人。在中国55个少数民族中,是有自己文字的18个少数民族之一。其民族文化中,尤以历法和端节更受外界的关注。

水族有自己的历法,俗称“水历”。它是按照一定的法则,推算年、月、日、时的时间系统,不仅包括纪年、纪月、纪日、纪时的方法,而且还包括对一年进行季节划分的规范。

《水书》载:水历一年分为四季12个月。水历的五、六、七三个月为“盛”季,相当于农历的正月、二月、三月;水历的八、九、十三个月为“鸦”季,相当于农历的四月、五月、六月;水历的十一、十二正月为“熟”季,相当于农历的七月、八月、九月;水历的二、三、四月为“揶”季,相当于农历的十月、十一月、十二月。

水历吸收了农历的大建、小建之法,全年12个月有大、小月之分,大月30天,小月29天,一般一年为354天,比一回归年短11天多,于是又采用农历19年置7闰法,将闰月置于水历九月与十月之间(农历的五六月)。

水历以庄稼农事季节来划分月份。秋种季节(农历九月)为正月,又称“研荐”、“研端”。收割稻谷的季节(农历八月)为岁末。因此,水族的端节就在这时开始过。

水族历法基本上采用我国古代的传统历法。即用天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)、地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)、五行(金、木、水、火、土)和二十八宿相配来纪元。水历和其他民族的历法一样,也很重视历元。水历纪元,分上、中、下三大元,每大元为420年,上、中、下三元共1260年,终而复始。每一元又分七小元,根据天干、地支、二十八宿、五行相配的结果,每六十甲子为一小元,七个小元的甲子,分别对应鼠宿—日星,螺宿—金星,乌鸦宿—水星,鬼(羊)宿—月星,蛇宿—土星,貉宿—木星,豹宿—火星。

水历的二十八宿为蛟、龙、貉、兔、日、虎、豹、蟹、牛、女人(蝙蝠)、鼠、熊、猪、鱼、螺、狗、雉、鸡、乌鸦、猴、獭、鹅、羊(鬼)、蜂、马、蜘蛛、蛇、蚯蚓。其中有二十一宿与汉文记载的相同,另外七宿,汉历是狐(心)、(壁)、狼(奎)、猿(参)、犴(开)、獐(柳)、鹿(张),而水历为日、鱼、螺、獭、鹅、蜘蛛、蜂。这几个星宿中,“鱼”、“”同音,“螺”水语为qhui,与“奎”宿同音,“鹅”水语为ngaan,与“犴”宿音近,“蜂”水语为luk,与“鹿”宿同音。

水族典籍《星宿本》记载着水家的历法。《星宿本》认为,宇宙有二十八宿和九星。古代水族历法,一年划分为春冬两季。两季的划分独具特色,与稻作物候完全吻合。古水历一至六月属古冬季,七至十二月属古春季。春季是水稻播种至收获阶段。春分和秋分,成为划分水历冬春季的重要分割点。

“年”,甲骨文、金文作谷穗成熟下垂之象形。“年”字为象形字,以一个人背负成熟谷穗为主要表意。这是文字发生学给汉字“年”所下的准确定义。现代汉语词汇中,“年成”还保有“年”的意蕴。《说文解字》对汉字“年”的注释为,“年——谷熟也”。 过年是古代在谷熟时节举行的庆典。汉字“年”及“过年”习俗,是古代华夏以农业为本、以稻作物候为历法基准的重要文化特征。但是,在现在汉语中,“年——谷熟也”的本义已早已湮没、消失。汉族过年在腊月末、正月初的年尾、年头阶段。此时,不是谷熟季节,时令与“年”的本义不吻合。

然而,据水族学者潘朝霖先生介绍,经过多年对水书的研究后发现,水族古文字水书的“年”、水族历法中的“年”、水族的盛大年节——“端节”(荔波县境内有的地方称为额节),却准确诠释了“年”的本义。水族古文字的“年”,上下弯拐横画表示收割的刀具,指摘刀、镰刀;中竖,表示两个收割期之间的间隔,指水稻生长的一个周期,即一年;中横,表示均分一年为两季的中点。把一年分为冬夏两季,这是古水历的显著特点,华夏古历也只有春秋两季,二者似乎有共通之处。

水历年终十二月对应农历八月;岁首正月,对应农历九月。此时,正是谷熟的秋收时段,正值水历旧岁与新年交替的两端,恰好就是水家盛大年节端节。水家端节的内涵,就是辞旧迎新、庆贺丰收、祭祀祖先、款待亲友。这是对“年”本义的最佳诠释。

在水族的年节中,过端节的人数最多、范围最广、历时最长,过去分九批过节,现在保留七批。若加上嬗变的额节,端节堪称水族最盛大的节日。

祭祖是水族过端最重要的活动,分别在除夕夜和大年清晨进行。祭品依例要戒荤食,唯独鱼不在禁用之列。水族祭祖的鱼叫“鱼包韭菜”,是将韭菜、栗仁等塞满鱼腹后,炖煮或清蒸而成,祭祖之后便可食用。相传,水族的远祖由南方北迁时,送行者送上一包食物,便是内有九种青菜的煮鱼。远祖靠这食物充饥来到黔南,后来鱼包韭菜便成为水族人最喜欢的家乡风味。端节清晨,水族村民在长老指挥下敲起神圣的铜鼓,大家聚集在铜鼓周围互祝人寿年丰,然后随着铜鼓挨家挨户去贺新年,吃年酒。每到一家,大伙便按辈分依序入座,互挽手臂在“秀!秀”(水族语:好!好!)的欢呼声中干杯,一边吃些鱼和其他菜肴。吃年酒必须家家去到,若有一家未去,就是对这户人家的极大侮辱。孩子是吃年酒队伍中的重要角色,据说孩子的欢笑会带来好运,所以谁都不敢冷落他们。

50余天地端节期间,村村寨寨铜鼓声、芦笙、歌声、马蹄声,欢笑声交织,此起彼伏,水家山乡沉浸在欢乐的“过年”气氛中。